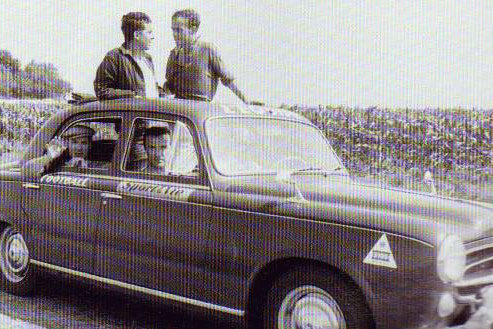

« Le Tour avait besoin de Blondin, Blondin avait besoin du Tour, c’était un échange complémentaire », raconte Jacques Augendre, qui partageait son quotidien à bord de la voiture de L’Equipe. Formidable géniteur de la littérature sportive, Antoine Blondin a raconté le Tour, entre 1954 et 1982, comme personne ne le fera plus jamais. Un jour sur deux, nous partageons avec vous les chroniques savoureuses du voyageur de la voiture 101.

Tom Simpson avait été champion du monde après avoir introduit la panique dans le cérémonial cycliste à force d’aller trop ardemment au-dessus des dieux. Ceux qui apprécient les marges offertes par ce sport l’aimaient par ce qu’il apportait de désinvolture dans la probité, de gravité dans la passion. On se plaisait à penser qu’il avait noué la cravate d’Eton au guidon d’un engin où beaucoup voient encore le gagne-pain du facteur. Quand il s’avéra le premier Anglais à s’emparer du maillot jaune, ce qui était une conquête pour lui devint une conquête pour nous. C’est dire qu’il était notre fierté.

Il n’était pas pour autant déformé par les lois d’une compétition très âpre. Et s’il s’était fait naturaliser cycliste, il n’en apportait pas moins un coloris irremplaçable à cette palette dont il aura illustré l’arc-en-ciel. Cette couleur était celle d’un faux flegme, d’une nature difficilement domptée. Les êtres que j’aime l’admiraient.

J’entends maintenant quelques chacals hurler au Tour de France qui tue. Nous avons perdu Tom Simpson dans une des montées les plus bénignes que le Ventoux ait suggérées à des coursiers. Avec ses vieux cailloux chauffés à blanc, comme les calculs d’un cyclope, vrai plateau d’une gravelle, avec son peloton pénitentiaire escaladant, le sourire aux lèvres, des lacets qu’on appréhendait comme ceux de Biribi ou de Tataouine, avec sa tête tatouée promise au sensationnel, l’épouvantail a joué son rôle au-delà de toutes proportions. Les défaillances, fameuses dans l’histoire de ce cas redoutable, ont choisi de trouver leur aboutissement aujourd’hui en la personne d’un des plus judicieux d’entre ceux qui aient tenté de l’escalader et son mystère lui appartient. Le surmenage cycliste est une notion vaine. Ce n’est pas avec des médailles ou des millions qu’on attire les hommes vers leur tombeau. Je puis attester ici que tout est mis en œuvre pour les prémunir contre une image abusive de leur aspiration et de leur gloire mais que l’essentiel, qui est de savoir jusqu’où l’on peut aller trop loin, ne cesse pas de leur appartenir.

L’abîme ouvert par Simpson dans la montée du Ventoux, le vide qu’il laisse au classement général, le vol de cet hélicoptère qui se posait comme une question ne font que nous rendre plus sensibles la solitude et la pudeur qui sont la loi des familles, la difficulté de communiquer avec des êtres que nous revendiquons.

Antoine Blondin