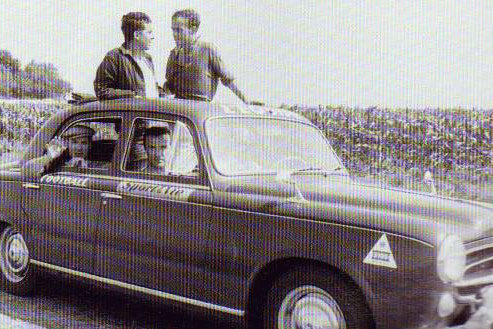

« Le Tour avait besoin de Blondin, Blondin avait besoin du Tour, c’était un échange complémentaire », raconte Jacques Augendre, qui partageait son quotidien à bord de la voiture de L’Equipe. Formidable géniteur de la littérature sportive, Antoine Blondin a raconté le Tour, entre 1954 et 1982, comme personne ne le fera plus jamais. Un jour sur deux, nous partageons avec vous les chroniques savoureuses du voyageur de la voiture 101.

Voyons les choses en face. Quelles que soient les difficultés où les thèmes proposés aux coureurs, ils prennent désormais rang de péripétie et d’exercice de style occasionnel. A notre tour, nous accédons à cette notion que nos devanciers ont connue jadis avec Fausto Coppi et qu’on pourrait appeler la « glorieuse certitude du sport ». Elle peut irriter, lasser ou déranger certains. Nous trouvons, pour notre part, qu’elle procure au contraire un sentiment confortable, rassurant, comme tout ce qui vous remet en harmonie avec l’ordre du monde.

Il existe, dans le sport, une sorte de contradiction entre les vœux, la tendresse, qui s’attachent au plus faible, au célèbre petit qui n’a pas peur des gros, et l’impératif catégorique de toute compétition dûment proclamée qui est : que le meilleur gagne ! Il n’y a pas si longtemps, avant qu’on ne s’aperçoive que les malabars, les géants, les poids lourds y faisaient malgré tout merveille, le judo illustrait assez bien cet état d’esprit qui aspire à voir abolir les inégalités de la nature. Il s’annonçait comme une discipline où Tarzan et le Petit Poucet pouvaient lutter sur le même pied, à armes égales. Bien plus, on laissait entendre que le plus débile, convertissant à son profit les ressources supérieures de son adversaire, devait l’emporter contre toute logique apparente.

Sur le plan qui nous occupe, il y a quelque chose qui me froisse là-dedans et, toute sentimentalité mise à part, j’avoue qu’un canton de moi-même s’insurge quand le champion n’est pas le premier. Le champion, par essence, doit être incontestable, même si par ailleurs cette essence veut que sa suprématie soit sans cesse contestée par les autres et qu’il y trouve également son bonheur. Cela s’appelle : mettre son titre en jeu. Dans le cas d’Eddy Merckx sur le Tour de France, cette mise en cause est quotidienne. Cela commence par des bavardages sur les rangs du fond, mais quand la classe élève véritablement la voix, c’est la sienne qui parle.

On imagine mal un Nanterre du cyclisme où, comme on a pu l’envisager pour les examens, les épreuves de contrôle et les classements seraient supprimés sous prétexte qu’il est trop injuste et ingrat de jouer toute sa carrière sur un seul jour. Pourrait-on envisager de les remplacer par de simples mentions portées sur un livre : bon, juteux, assez saignant, passable, à la ramasse ?…

Non. La glorieuse certitude du sport, avec le rayonnement qui émane de ses hiérarchies clairement dessinées et l’exemple qu’elle propose, constitue un ferment d’enthousiasme trop puissant, trop précieux pour qu’on puisse désirer s’y attacher.

Antoine Blondin