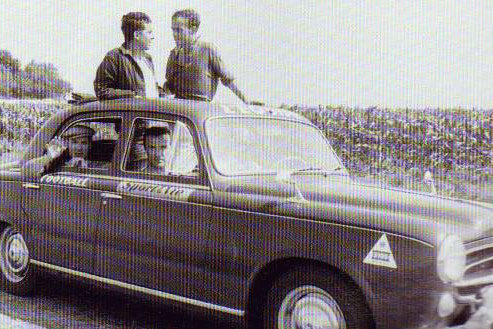

« Le Tour avait besoin de Blondin, Blondin avait besoin du Tour, c’était un échange complémentaire », raconte Jacques Augendre, qui partageait son quotidien à bord de la voiture de L’Equipe. Formidable géniteur de la littérature sportive, Antoine Blondin a raconté le Tour, entre 1954 et 1982, comme personne ne le fera plus jamais. Un jour sur deux, nous partageons avec vous les chroniques savoureuses du voyageur de la voiture 101.

Bayonne, 19 juillet 1954 – Prendre le Tour en marche, c’est pénétrer dans une famille avec des gaucheries de fils adoptif, des réticences d’enfant de l’amour tard reconnu. Tout un rituel s’est instauré sans vous, dont on vous livre patiemment les clefs. Vous apprenez à mettre des noms sur des visages, et ce sont les suiveurs… des visages sur des numéros, et ce sont les coureurs… Les suiveurs s’identifient à la hauteur du nombril qu’ils ont en forme de macaron à leur effigie. les coureurs se déchiffrent du côté de la fesse gauche. Pour s’y retrouver, il faut avoir l’œil qui vole bas. Les vétérans se distinguent en ceci qu’ils regardent droit devant eux. Les nouveaux venus comme moi doivent avoir l’air plutôt sournois. Les seuls personnages que je reconnaisse sans détour, sous l’empâtement ou la calvitie, ce sont les anciens coureurs. Il est vrai que je les ai connus au maillot.

Bayonne, 19 juillet 1954 – Prendre le Tour en marche, c’est pénétrer dans une famille avec des gaucheries de fils adoptif, des réticences d’enfant de l’amour tard reconnu. Tout un rituel s’est instauré sans vous, dont on vous livre patiemment les clefs. Vous apprenez à mettre des noms sur des visages, et ce sont les suiveurs… des visages sur des numéros, et ce sont les coureurs… Les suiveurs s’identifient à la hauteur du nombril qu’ils ont en forme de macaron à leur effigie. les coureurs se déchiffrent du côté de la fesse gauche. Pour s’y retrouver, il faut avoir l’œil qui vole bas. Les vétérans se distinguent en ceci qu’ils regardent droit devant eux. Les nouveaux venus comme moi doivent avoir l’air plutôt sournois. Les seuls personnages que je reconnaisse sans détour, sous l’empâtement ou la calvitie, ce sont les anciens coureurs. Il est vrai que je les ai connus au maillot.

Nous avons cheminé toute la journée entre Berrendero, Sylvère Maes, Guy Lapébie, André Leducq, Charles Pélissier, Ducazeaux, Guiramand… et il me semblait accomplir, enfin, les rêves de cancre que je fus au temps où les meilleurs de ma classe remportaient dans des concours assez rebutants le droit prestigieux d’accompagner les « géants de la route » pendant une étape ou deux. Chez moi, la classe a parlé tardivement.

De Bordeaux à Bayonne, je me suis étonné d’être dans cette caravane qui décoiffe les filles, soulève les soutanes, pétrifie les gendarmes, transforme les palaces en salles de rédaction, plutôt que parmi ces gamins confondus par l’admiration et chapeautés par Nescafé. Je peux bien le dire, mon seul regret est de ne pas m’être vu passer.

C’est donc aux spectateurs que j’en avais, tandis que nous poussions notre troupeau de coureurs à travers ces villages où les notables s’érigent en chefs d’îlot de l’enthousiasme. Je savourais la ferveur qui s’attachait à notre transhumance. Je trouvais qu’elle était insuffisamment payée par cet éclair chatoyant et tardif que nous offrions à leur gloutonnerie. Je croyais les entendre murmurer : « encore ! Encore !… » Et puis d’un seul coup, ce fut la panique dans le cérémonial. Les géants, avantageux et bavards, se transformèrent en autant de Petits Poucets rendus â la solitude de l’effort et semant les gouttes de sueur sous leurs pas, comme des cailloux blancs.

Je disais que nous les poussions. En fait, c’est eux qui nous tiraient. Les perdions-nous de vue que nous continuions d’être reliés à eux par d’invisibles fils qui faisaient trembler le plancher de notre voiture, secouaient notre moteur. Nous vivions la course à travers ses convulsions. Nous suivions l’étape par le toucher. Et c’est alors que nous commençâmes de faire aux populations des Landes, qui ont du pin, mais qui demandent des jeux, l’aumône providentielle d’un peloton d’attardés. Tant il est vrai qu’il n’y a rien de plus pénible pour un suiveur que de répondre : « n’a plus ! », à l’interrogation désespérée de gens qui piétinent depuis deux heures pour savourer une minute de sublime.

Aujourd’hui, nous avons bien fait les choses : dix-sept minutes séparent le premier du dernier, et je crois même que nous avons laissé en pourboire, à la serveuse de l’auberge où nous avons cassé la croûte, les deux Hollandais Van Est et Maenen.

Pour une plate étape de plat, celle-ci est plutôt du genre fausse maigre, sans compter les bosses de fin de parcours et celle qui orne, ce soir, le front de Koblet.

La nouvelle s’en est répandue en fin de matinée sur le ton du « Madame se meurt !… Madame est morte !… » Et pendant un moment, nous fûmes dans l’expectative atroce d’une femme du monde qui a laissé ses diamants sur la toilette du lavabo. Mais l’histoire vous dira qu’il revint très fort avec l’aide d’un Kluber en qui l’ange et le démon se livraient plus que jamais une bataille farouche. Ce qui nous rappelle qu’à défaut de Darrigade, un peu en retard sur le bouquet, l’autre régional de l’étape est François Mauriac.

Français Mauriac est ce romancier qui peint des personnages en proie aux tourments d’une méforme passagère de l’âme, mais qui finissent par triompher en raison de leur classe naturelle. Il a raconté cela dans un livre intitulé : L’Enfant chargé de chaînes, qui doit bien avoir quelque rapport avec la bicyclette…

Antoine Blondin