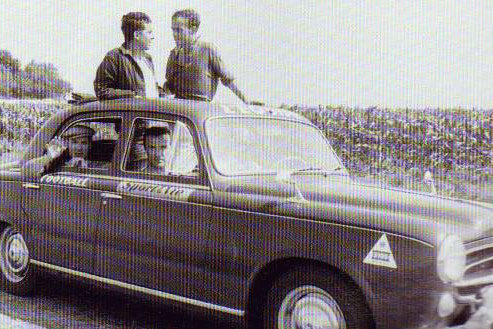

« Le Tour avait besoin de Blondin, Blondin avait besoin du Tour, c’était un échange complémentaire », raconte Jacques Augendre, qui partageait son quotidien à bord de la voiture de L’Equipe. Formidable géniteur de la littérature sportive, Antoine Blondin a raconté le Tour, entre 1954 et 1982, comme personne ne le fera plus jamais. Un jour sur deux, nous partageons avec vous les chroniques savoureuses du voyageur de la voiture 101.

Pour le commun des mortels, un ballon d’Alsace, c’est précisément un verre à pied de première catégorie rempli de vin blanc. Pour nous, hier après-midi, contrairement à l’habitude qui l’imprègne d’un climat détestable, c’était le premier chaudron du sorcier aux dents longues, où nous allions prendre un avant-goût de la soupe qu’Eddy Merckx nous mijote. Eh bien ! Disons tout de suite que la soupe est bonne : mon (classement) général… et que les autres sont pour l’instant à ramasser à la cuillère.

Tous les calculs et toutes les énergies convergeaient donc, au départ de Mulhouse, vers ce test-match révélateur, véritable ballon d’essai. On venait de passer deux ou trois cols d’appellation incontrôlable, les montées et les dégringolades abruptes se chevauchant en un toboggan continuel qui réclamait des concurrents une forme ascendante, ce qui est la moindre des choses, mais où, paradoxalement, une forme descendante ne faisait pas mal non plus. Soudain, il apparut que la tension, elle aussi, se mettait à monter à l’intérieur de la course et que les ingrédients de l’exploit ou de la défaillance se trouvaient rassemblés, avec pour excipient en quantité suffisante la fatigue déjà accumulée par la débauche d’efforts accomplie par le gros de la troupe depuis quelques jours. Certes, ce n’était pas encore la guerre déclarée mais, comme on dit en langage diplomatique, c’était déjà l’escalade. Le Maillot Jaune Letort et son copain d’équipe et de régiment Delisle, les dégourdis de la cinquième, essayaient d’occuper le commandement de cette sixième étape avec un zèle fébrile de squatters. On se réjouissait qu’il fit beau, sachant que les sinus de Pigeon l’empêchent de mettre le nez à la fenêtre lorsqu’il fait mauvais temps.

On revivait, comme un chauchemar heureusement dissipé, les stations du calvaire de Poulidor, dans ce même décor que l’orage torturait à l’époque, et l’on puisait dans son assurance discrète des raisons d’espère qu’à trente-trois ans, l’âge du Christ, il allait enfin connaître une Passion à rebours.

Une autre lumière me venait, pour des raisons personnelles, d’un de ses équipiers, le jeune Labourdette. C’est un coureur qui mérite le détour. Celui-ci porte en effet le nom de la maison des Kléber Haedens et l’air du pays allège sa pédale. Fréquemment nommé au communiqué de la course depuis le départ de Roubaix, il s’installait cette fois aux avant-postes de la compétition, s’en allait tout seul dans le grand ballon, passait second au sommet, trouvait encore le moyen de tenir compagnie à Gimondi dans la chasse au sublime Merckx. Si bien que, quand j’entendais annoncer que le peloton se rapprochait de Labourdette, j’accueillais la nouvelle d’un cœur partagé entre la douceur des réminiscences et les affres du vain espoir.

Toutes ces données, qui font du Tour de France à la fois une ville ouverte et un vase clos, un vase communicant et une cité fortifiée derière ses intérêts, ses ambitions, ses illusions, furent soudain balayées par deux événements diamétralement opposés.

La premier fut la chute d’Ocaña dans la descente du col de Herrenberg, à l’insant que nous l’envisagions au rang des meilleurs. Ce champion est cher à notre cœur pour sa classe, sa race, sa gentillesse. Il a été formé au Stade montois par le propre beau-frère de Guy Boniface et, autour du foyer, retentissaient naguère encore les échos contrastés de la pelouse et de la route, comme si le débouché naturel de l’une devait aboutir à l’autre. Le Tour, où il faisait des débuts étincelants, passe cette année à Mont-de-Marsan. Ocaña a terminé l’étape, par quel miracle incroyable, poussé, porté plutôt par cinq de ses camarades, soudés pour la circonstance en mêlée de rugby, avant de tomber dans une sorte de coma une fois la ligne franchie. Et on l’eût dit, tant il ruisselait de sang, monté sur « cycles Dracula ».

Le second événement tient tout naturellement à Eddy Merckx, l’homme dont le maillot demeurait d’une blancheur immaculée à l’instant qu’il assenait à ses adversaires l’affront que leur réserve à l’ordinaire l’homme au marteau, et c’était moins un avènement qu’un événement ou, mieux, une confirmation.

Tout compte fait, le ballon d’Alsace, hier, c’était effectivement un coup de blanc.

Antoine Blondin